Владимир ЗЕЛЬДИН: «Из поколения, к которому принадлежу, остались в живых единицы: не будь «Свинарки и пастуха», я бы, конечно, попал на фронт и погиб, потому что мне было тогда 26 лет, здоровый парень — таких первыми в мясорубку бросали...»

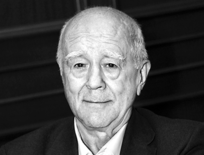

От природы скромный и с детства отменно воспитанный, Владимир Михайлович Зельдин смущается, когда слышит в свой адрес слово «великий»: «Это не ко мне и не обо мне — ни великим, ни выдающимся я себя не считал и, наверное, считать никогда не буду...», и, сдается мне, на все 100 процентов актер прав. Никакой он не великий, он — эпоха, да и как иначе охарактеризовать человека, который застал на своем веку не одну Родину, а целых три: Российскую империю, СССР и Российскую Федерацию, пережил гражданскую войну, нэп, коллективизацию, индустриализацию, голод, Великую Отечественную и, наконец, перестройку? Зельдин — свидетель и очевидец ХХ столетия, имеющий все права на то, чтобы вспоминать, оценивать, сравнивать, и к чьим словам стоит прислушаться хотя бы из уважения к его возрасту (не говоря уже о других качествах и достоинствах, которые Владимиру Михайловичу всегда были присущи).

Первый же образ в кино — пастуха Мусаиба Гатуева, влюбленного в свинарку Дашу Новикову, — стал для актера звездным и знаковым, и его недаром называли везунчиком: во-первых, сразу попал на «Мосфильм», к маститому режиссеру Ивану Пырьеву, во-вторых — на главную роль, обойдя многочисленных претендентов-кавказцев, и в-третьих, именно съемки в «Свинарке и пастухе» помогли Зельдину избежать мобилизации, когда началась война. 26-летний Владимир стоял уже в строю среди тех, кто должен был защищать Отечество, и Иван Александрович выдернул его оттуда в последнюю буквально минуту — как раз перед отправкой на фронт...

Трудно поверить, но музыкальную комедию, где все хорошо и в итоге все счастливы, Пырьев снимал в осажденной, но упорно не сдающейся Москве: группа трудилась в две смены, а потом ее участники отправлялись на третью, ночную, — дежурить на крышах домов, чтобы вовремя тушить сбрасываемые немцами зажигательные бомбы и не допускать пожаров. Вместе со всеми дежурил и Зельдин, и порой кажется, что до сих пор в его душе борются два прямо противоположных чувства — радость от того, что не ходил в лобовую атаку и получил шанс прожить долгую и красочную, полную незабываемых впечатлений жизнь, и боль за тех, кому такой шанс не выпал, — за тех, кого видел, только когда приезжал на фронт в составе концертных бригад...

Одному только Богу известно, как перенес Владимир Михайлович все, связанное с войной (в том числе смерть единственного сына в 41-м — как раз когда отец снялся в доброй советской сказке про верность, любовь и светлое будущее), но сил и выдержки, чтоб не сломаться, Зельдину, слава Богу, хватило.

«На Западе артист моего уровня имел бы виллу и солидный счет в банке — я же в редкий праздник могу позволить себе сходить в ресторан с женой, — грустно улыбается актер, но, как правило, сразу же добавляет: — Не подумайте только, что жалуюсь!». На жизнь, прожитую в непростое время в малюсенькой московской квартирке, Владимир Михайлович не сетует никогда — просто принимает такой, какая уж есть, и радуется, что почти каждый вечер — это в свои-то почтенные годы! — выходит на подмостки, чтобы дарить людям радость от прикосновения к искусству.

Согласитесь, далеко не каждый актер в столь почтенном возрасте способен так работать — даже в Голливуде, не то что в постсоветской России, а Зельдин, хоть и говорит: «Давайте по дереву постучим, чтобы не сглазить!», бьет все возможные и невозможные рекорды: разучивает роли и хореографические постановки, поет исключительно живьем да еще и фехтует самостоятельно — в мюзикле «Человек из Ламанчи», премьера которого была приурочена к его 90-летию.

Когда, приехав на фестиваль «Киношок», режиссер Юлий Гусман увидел, как тогда еще 87-летний Владимир Михайлович плещется в сентябрьском море, к которому и молодые-то актеры подойти побаивались, твердо решил: этот замечательный мастер обязан сыграть Дон Кихота — и предложил ему роль.

Чего о них только не говорили! И что совсем старые и выжили из ума, и что не получится ничего, потому что зритель идет нынче смотреть на смазливых юношей, а Гусман и Зельдин выдали на-гора оригинальный спектакль и доказали, как минимум, две вещи. Первая — понять и прочувствовать то, о чем писал Сервантес, можно, лишь прожив жизнь, и вторая — Дон Кихот не должен быть молод.

Автобиографическая книга Владимира Михайловича не зря называется «Моя профессия: Дон Кихот» — подобно трогательному и честному Человеку из Ламанчи, Зельдин готов до последнего бороться за справедливость и так же, как вечно влюбленный Алонсо Кихано, всю жизнь признается в любви женщинам и покоряет все новые и новые вершины.

Еще совсем недавно Владимир Михайлович говорил, что сниматься рад, но телесериалы ему неинтересны, да и страшновато как-то, и вот вам новый поворот — согласившись на роль в украинском проекте «Сваты», Зельдин переборол себя и украсил картину, составив с Ольгой Аросевой блестящую экранную пару. Теперь, когда его благодарят за очередную работу, актер говорит: «Спасибо, желайте новых», а если одного лишь здоровья желают, шутит: «Ну, знаете ли, на «Титанике» все вроде были здоровы...».

«Мама моя русская, а отец — еврей, но поскольку он очень хотел учиться в консерватории, принял христианство —крестился, поэтому я русским считаюсь»

— Владимир Михайлович, добрый день, счастлив видеть перед собой в добром здравии выдающегося советского артиста. Вот интересно, как сегодня, спустя столько лет, вы вспоминаете детство?

— Детство мое было светлым, но непростым — в том смысле, что связано с материальными проблемами и затруднениями. Отец — музыкант, получал не много, мама учительницей была, но потом школу бросила, поскольку воспитывала пятерых детей, однако отношения в семье были очень хорошие, уважительные. Отец не курил и не пил, не было на моей памяти каких-то высоких тональностей разговора, конфликтов и ссор, а ребенок, ну, скажем, в возрасте семи-восьми лет...

— ...все впитывает...

— ...как губка, мимо него ничего не проходит, потому семейный климат огромное имеет значение. К 10-12 годам вдобавок я прочел почти всю русскую классику, — понимаете? — поэтому считаю, что детство у меня было счастливое.

...Мама моя русская, а отец — еврей, но поскольку он очень хотел учиться в консерватории, принял христианство — крестился, поэтому я русским считаюсь. Должен вам, правда, сказать, что даже в то страшное время, когда преследовали за космополитизм, бушевало нашумевшее «дело врачей» и многие меняли фамилии, менять свою на какую-либо другую я считал совершенно недопустимым. Мог взять фамилию матери — она была Анна Николаевна Попова, но не стал, хотя в каких-то ситуациях фамилия Зельдин мое продвижение в творчестве тормозила.

Из книги Владимира Зельдина «Моя профессия: Дон Кихот».

«Я родился 10 февраля 1915 года в Козлове Тамбовской губернии. «Город антоновских яблок» — так его называли, правда, прославился Козлов уже как Мичуринск, получив новое имя в честь известного своего земляка, знаменитого русского ботаника и биолога Ивана Мичурина. Сейчас в обиходе о нем ходят только глупые анекдоты (что-то нелепое про то, как Мичурин сломал ногу, упав с выведенной им клубники), но человек этот был большим ученым и много сделал для науки и своей страны.

До сих пор я питаю неизъяснимую нежность к таким же маленьким русским городам, каким был Козлов моего детства: одноэтажные деревянные домики с садами и заросшими палисадниками, гулкие булыжные мостовые, тихие, почему-то всегда пустынные, навевающие печаль железнодорожные станции — этот пейзаж всякий раз напоминает мне о детстве.

За те почти 60 лет, что я прожил в Театре Красной, потом Советской, а теперь Российской Армии, я объездил всю страну, и в пути непременно выходил на таких маленьких станциях «подышать», уловить ухом знакомые звуки провинции — с годами, кстати, почти не меняющиеся.

Вид аккуратных старушек в белых платочках, которые продают на этих станциях горячую картошку с укропом и пирожки с капустой и луком, до сих пор вызывает во мне умиление — эти старушки тоже из моего детства, и эта дымящаяся разварная картошка пахнет домом и детством. Может, поэтому самым изысканным ресторанным блюдам я до сих пор предпочитаю домашние котлеты с поджаристой корочкой и картофельным пюре, а дороже всех самых пышных театральных букетов для меня обыкновенные васильки — они всякий раз заставляют сжиматься мое сердце и вспоминать о тех, кого уже нет.

Мама моя, Анна Николаевна Попова, была учительницей младших классов, отец, Михаил Евгеньевич Зельдин, — музыкантом и дирижером, военным капельмейстером. Мама, по-моему, не работала в школе ни дня — вышла замуж молоденькой (у отца это был второй брак) и занималась домом и детьми. Нас было много, папа один обеспечивал большую и шумную семью, и получалось у него это в разные годы по-разному: музыка (если это серьезная музыка) — не то поприще, на котором можно разбогатеть. Папа считался профессионалом высокого класса и большим энтузиастом своего дела, всегда вел бурную жизнь — профессиональную и общественную, и в Твери, куда мы переехали после моего рождения, даже создал музыкальную школу, которой успешно руководил.

Отец окончил Московскую консерваторию по классу тромбона и там же дирижерский факультет: чтобы поступить в консерваторию, будучи евреем, крестился, вынужден был переменить веру, но другой возможности учиться в консерватории в Москве у него не было.

Мои первые детские воспоминания получились на самом деле совершенно недетскими. Однажды мы, как обычно, играли в палисаднике (за ворота нас не пускали, хотя движение в городе было небольшим — никаких автомобилей, только извозчики), и вдруг на улицу с диким гиканьем вылетела конница — мамонтовцы! После этого в городе начались погромы, и помню, как папа, надев парадный мундир царской армии и взяв меня за руку (почему со мной?), вышел к калитке и долго разговаривал с человеком, перегнувшимся с лошади. Всадник спрашивал, не прячет ли кто в округе евреев, и папа с большим самообладанием отвечал, что нет.

Помню, как бежала потом по улице молодая и очень красивая женщина, страшно напуганная: черное платье, растрепанные волосы, безумные глаза — она почти бросилась перед отцом на колени с криком: «Спасите!». Женщина оказалась еврейкой, и мама несколько дней прятала ее в саду, в нашей любимой беседке, а отец строго объяснил нам, детям, чтобы мы об этом помалкивали.

Помню, как однажды (это уже после 1917 года) мы возвращались от родственников с похорон маминого старшего брата Пантелеймона, дяди Пони. Он был талантливым инженером, очень образованным, интеллигентным, знал английский и немецкий языки, причем выучил их только ради того, чтобы читать технические статьи в специальных иностранных журналах, шагать в ногу со временем и быть в курсе последних открытий в своей профессии. За эту «любознательность» бедный дядя Поня, кажется, и поплатился — его расстреляли большевики, подозревая в шпионаже: я краем уха услышал, как об этом шептались взрослые, но тогда ничего, естественно, толком не понял.

Мы возвращались с похорон вдвоем с мамой, пешком, и она крепко держала меня за руку, а мне, взглянувшему на ядреную булыжную мостовую, вдруг показалось, что она вымощена... человеческими черепами. Мы дошли до перекрестка, и из-за угла слева выплыл огромный собор, куда обычно ходили на службу родители и где на паперти вечно теснились нищие. Теперь мне кажется, что это и было первое кольнувшее меня ощущение сиротства, которое ожидало уже в недалеком будущем.

Когда ушел из жизни папа, мне было всего 14 лет — он прожил 50 и тяжело умирал от саркомы. После папиной смерти у меня остались его лакированные концертные ботинки — уже позже, учась в театральной студии, я надевал их на вечера и танцевал только в них, а моя очаровательная мама покинула меня через несколько лет после папы, когда я стал уже студентом. Ей было и того меньше, всего 42 года — умерла она от воспаления легких. Сегодня, по сравнению с другими «болячками» XX века, эта болезнь кажется смешной, но в 30-е годы еще не было сильных лекарств, знаменитого пенициллина, к тому же врачи ошиблись с диагнозом — долго думали, что у мамы просто затянувшаяся простуда.

Когда родители покинули меня навсегда, я еще очень нуждался в их защите, в маминой ласке, в папином совете. В детстве о конечности, мгновенности жизни как-то совсем не задумываешься. Да, пугают мысли о смерти, но так же быстро вылетают из головы, как туда влетели, и кажется, почти верится, что родители будут жить вечно, будут рядом всегда. Мне до сих пор жаль, что я так и не успел спросить их о том, о чем надо было спросить, — все казалось, успею, поэтому мои воспоминания о детстве клочковаты, а сведения о родственниках и предках обрывочны — я даже толком не знаю, как мама и папа встретились и полюбили друг друга.

Детей в нашей семье было пятеро: Леночка, дочь папы от первого брака, Юра, Ира, Нина и я, самый младший, «последыш». Жили дружно и всех детей учили, естественно, музыке: Нина играла на виолончели, Юра — на скрипке, я — на трубе, а потом и рояль немного освоил, и скрипку. Дома у нас стоял прекрасный рояль, на нем музицировал и занимался отец — не играла в семье, кажется, только мама, но она была нашим любимым зрителем. Конечно, как многие дети, мы от музыкальных занятий отлынивали: обидно было сидеть за инструментом часами, когда за окном, во дворе, галдели наши товарищи, но папа следил за нашими уроками строго, и мы аккуратно посещали его музыкальную школу».

«Дома у нас постоянно звучала музыка»

— Знаю, что в юности вы об актерской карьере даже не помышляли — мечтали поступить в хореографическое училище при Большом театре...

— Мне было 12 лет, и я перед сестрами и родителями кривлялся — танцевал, какие-то выкрутасы придумывал, потому что дома у нас постоянно звучала музыка — отец музыкант, и все мы учились на музыкальных инструментах играть. Подумал, что у меня получается, и в Московское хореографическое училище податься решил, но папа был категорически против — он весь довольно-таки непростой быт этих людей знал и мне этого не желал. Экзамены я все равно сдал, но, как потом стало известно, отец сделал все, чтобы меня не приняли. Мне пояснили: «Мальчик, тебя мы возьмем, но будешь плестись в хвосте, потому что у тебя не вполне здоровое сердце». Для 12-летнего ребенка это была, естественно, драма — три дня, помню, я жутко переживал...

— В Театре Российской (раньше — Советской) Армии вы служите уже 67 лет!..

— Сначала, уточню, он Театром Красной Армии был, а уж потом — Советской и Российской. Я поступил туда в 41-м, и потом так получилось, что еще в мирное время начал сниматься в реальной сказке под названием...

— ...«Свинарка и пастух»...

— ...у выдающегося режиссера Ивана Александровича Пырьева. Театр уехал в эвакуацию, и меня сократили, потому что, несколько месяцев там прослужив, ничего серьезного не играл, в массовых сценах пробегал и не очень был нужен, но зато картину «Свинарка и пастух» заканчивал. Был мобилизован на фронт: возраст же подходящий, однако вышло постановление...

— ...продолжать съемки...

— ...да, и мне кажется, исходило оно от Сталина. Как бы там ни было, председатель Комитета по делам кинематографии Большаков распорядился, чтобы всем членам съемочной группы дали бронь.

— Мы обязательно к этому этапному для вас фильму вернемся, но сейчас я хотел бы продолжить разговор о театре. Свою коронную роль Альдемаро в «Учителе танцев» Лопе де Вега вы сыграли тысячу раз!

— Даже больше...

— Случай, на мой взгляд, беспрецедентный...

— В общей сложности спектакль этот шел 30 лет, и примечательно: в Театре Красной Армии — и вдруг Лопе де Вега, «Учитель танцев»... Руководитель театра Алексей Дмитриевич Попов (ученик Станиславского и Немировича-Данченко, необыкновенная фигура, выдающийся режиссер и педагог) считал, что наш театр должен быть для армии и об армии, но репертуар нужен разнообразный — чтобы и пьесы на военную тематику шли, и современные произведения, и русская классика, и зарубежная. Если говорить о военной теме, то у нас были постановки «Суворов», «Последние рубежи», «За тех, кто в море», «Песнь о черноморцах» — я могу долго перечислять, а из классики зарубежной — «Укрощение строптивой» Шекспира, изумительный спектакль...

— ...с Касаткиной?

— Нет, раньше Катарину Любовь Ивановна Добржанская играла...

— ...прекрасная актриса!..

— ...согласен, а в роли Петруччо блистал Владимир Пестовский. Потом, еще при жизни Алексея Дмитриевича Попова, этот спектакль решили перенести на экран и специально писали сценарий, потому что так просто экранизировать театральную постановку нельзя, и я считаю, что ученик Попова Сережа Колосов...

— ...муж Касаткиной...

— ...великолепно эту работу проделал. В киноварианте Катарину играла Людмила Ивановна, которая пришла в наш театр после ГИТИСа, а Петруччо — Андрей Алексеевич Попов, всесторонне одаренный актер, и мне кажется, это просто образец перевода драматического спектакля на телеэкран.

«Я Украину люблю, потому что первая моя жена Люся Мартынова — украинка. Она жила в Киеве на Подоле — очень образованная, красивая...»

— Сегодня вы заняты в аншлаговом мюзикле «Человек из Ламанчи», который поставил на сцене вашего театра Юлий Гусман, и издали ставшую популярной книгу воспоминаний о себе под названием «Моя профессия: Дон Кихот». Признайтесь: Дон Кихот — это вы?

— Я, но последний спектакль, который мы к моему 95-летию ставили, называется «Танцы с учителем», и в нем постановку танцев осуществил выдающийся Владимир Васильев.

— Хореограф с мировым именем...

— ...и человек совершенно уникальный.

— Помню, пара какая была — Максимова — Васильев!

— Что вы! Недавно я о Рудике Нурееве смотрел передачу — ну, это люди, Богом поцелованные, а с Володей Васильевым мы дружим давно.

— В скольких спектаклях вы в свои 97 задействованы?

— В моем театре — в «Человеке из Ламанчи»...

— ...раз...

— ...в «Давным-давно»...

— ...два...

— ...третий спектакль — «Танцы с учителем», четвертый — «Приглашение в замок», а пятый — «Дядюшкин сон» по Достоевскому в театре «Модернъ» идет, которым руководит Светлана Врагова: очень талантливый режиссер. Я играю там князя Гаврилу К., партнерша моя Наташа Тенякова, великолепная актриса, супруга Сережи Юрского, выдающегося актера и режиссера, играет Марью Александровну, а Маша Орлова, молодая актриса, — Зинаиду Афанасьевну.

— Пять спектаклей в 97 лет!

— Давайте по дереву постучим! (Улыбается).

— Вы до сих пор считаете, что Островский современен и что драматург он великий?

— Безусловно, но не только Островский — возьмите «Горе от ума» Грибоедова, «Ревизор» Гоголя...

— ...«Господа Головлевы» Салтыкова-Щедрина...

— Все в точку, понимаете — абсолютно: мне кажется, я могу это сказать, потому что такая жизнь прожита и через такие прошел события... Мы законопослушными были и, когда нам обещали, что будем при коммунизме жить, верили. Сказал вот Никита Сергеевич...

— ...что уже в 80-м году...

— ...и мы уверовали, но самое главное — любили Советский Союз безмерно, поэтому мое поколение положило на алтарь защиты Отечества свои жизни, и это и к украинцам относится, и к белорусам... Кстати, я Украину люблю, потому что первая моя жена Люся Мартынова — украинка. Она жила в Киеве на Подоле — очень образованная, красивая, великолепно знает литературу, живопись...

— Она до сих пор жива?

— К сожалению, не знаю — давно не видел... Как-то, уже будучи замужем за другим, Люся в Москву приезжала, а жива или нет, неизвестно, она года на два старше меня.

Из книги Владимира Зельдина «Моя профессия: Дон Кихот».

«Впервые я женился, когда мне было 24 года: ее звали Люся Мартынова, она была на пару лет старше меня, мы так и не расписались, и брак наш продлился недолго. Винить ее не хочу ни в чем — мы хорошо жили, но потом она увлеклась кем-то другим и от меня ушла (подбадривая себя, я иногда шутил, что, если бы Люся предвидела, каким успехом будет пользоваться моя первая картина «Свинарка и пастух», никогда бы меня не оставила).

Мы познакомились в Театре транспорта: Люся тоже была актрисой, правда, никогда не играла больших ролей — только эпизоды. Никогда мы не играли и вместе, но для семейной жизни это не имеет ровно никакого значения.

Люся была очень красива — яркая блондинка, но самое главное — очень умна, эрудированна, много читала, хорошо знала историю живописи, писала стихи. В общем, она меня просвещала: по музеям водила, с импрессионистами, с русскими художниками XX века познакомила, и за это я ей благодарен.

Как она появилась в Москве, даже не знаю — приехала из Киева, была большой патриоткой своей родной Украины. Помню, однажды мы с ней отправились в прокуратуру хлопотать за одного молодого человека, видимо, ей близкого — тогда ведь много сажали националистов, но подробностей этой истории она мне не рассказала.

После того как мы расстались, актерская ее карьера не задалась, она уехала домой. Слышал, что ушла из театра, некоторое время работала на эстраде... Мы не переписывались, а уже в 70-е годы Люся однажды приходила ко мне в театр. Посмотрела «Учителя танцев», а потом с мужем сидела у меня в гримуборной — выяснилось, он тоже немного младше ее. Я с сожалением про себя отметил, что она постарела — вокруг глаз разбежались морщинки, а лет 10 назад отправился в круиз — выступал на пароходе, который плыл по Днепру. Заходили мы в Херсон, Николаев, Севастополь, потом бросили якорь в Ялте. Я вышел погулять в город, с удовольствием прошелся по набережной, заглянул на базар, и вдруг какая-то пожилая женщина тронула меня за рукав: «Меня вы не знаете, но я подруга Люси Мартыновой». — «Ну как она там?» — спросил я. Все-таки годы идут, и мы не молодеем. «Плохо, — пожаловалась женщина. — Почти не выходит, больше лежит, у нее очень болят ноги»...

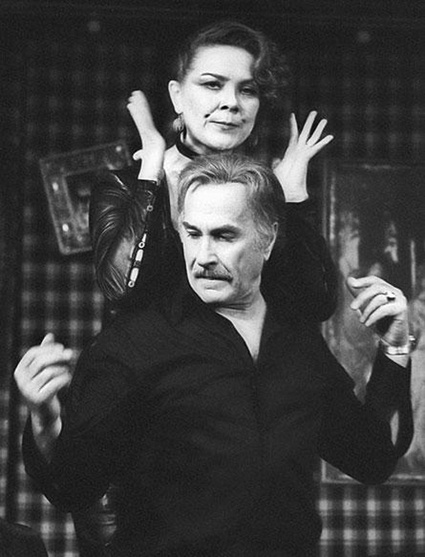

Моей второй женой стала талантливая актриса Генриетта Островская, или просто Гися, как звали ее в Театре Армии. Впервые мы повстречались как раз на сцене, в спектакле «Учитель танцев» — Гися играла служанку моей возлюбленной Флорелы Лисену, и любовный дуэт у нее был вовсе не со мной, а с Марой Перцовским, слугой Альдемаро Белардо. Из них вышла зажигательная комическая пара классических простаков, и даже внешне эта «любовь» производила комичнейшее впечатление — длиннющий, худющий, как карандаш в стакане, флегматичный Марк и маленькая, еле достававшая ему до плеча, ладная и быстрая Гися. Их музыкальный дуэт и куплеты пользовались в спектакле отдельным успехом, и когда мы оказались на гастролях в Австрии, им двоим всякий раз бисировали, а в рецензиях отмечали, как потрясающе они двигаются.

Потом много раз мы с Гисей играли вместе, случалась и на сцене любовь: в «Стрекозе» — шутливая, а в «Душе солдата» — самая настоящая. Эту слабоватую пьесу, по сути водевиль, в прессе поругивали, но у зрителей история о том, как сержант Дымов по кличке Дым полюбил Шурочку, работающую... слесарем-водопроводчиком, пользовалась успехом.

Вместе с Гисей мы часто оказывались и в одних концертных поездках — в советские времена наш театр разъезжал невероятно много и часто. Гися была очень талантлива и на эстраде, с большим успехом и, по-моему, оригинально исполняла жанровые песни.

Она приехала в Москву из Одессы во время войны — была очень красива, жгучая брюнетка, пользовалась большим успехом у мужчин. Мы прожили вместе, не расписываясь, 15 лет — у нее уже был большой сын от первого брака, Алеша, и мама. Первое время наша семейная жизнь выглядела довольно странно: пока оба мы были бездомны, я жил в театре, а она с Алешей и мамой — в гостиничном номере, который снимал для нее театр, а когда расходились, я оставил ей все — тогда у нас была уже и квартира, и дача. Мужчина, считаю, должен поступать именно так — я слишком хорошо помнил, как трудно мы начинали».

— В Киеве я неоднократно бывал и, если позволяло время, в Русскую драму бежал, в Театр Франко, Оперный — там выдающиеся служили артисты: поющие, голосистые, прекрасно двигающиеся. Украина ауру теплоты какой-то имеет — не только в смысле уникальной природы, Днепра...

— ...но и люди у нас теплые, правда?

— Да, в этом смысле ваша страна удивительная, особая. Мы приезжали туда не раз на гастроли, играли довольно успешно в Октябрьском дворце... В Театре Леси Украинки великолепные, скажу вам, актеры блистали — Романов...

— ...Хохлов...

— ...а еще Смирнова...

— ...Стрелкова, Опалова...

— Что вы!

«Пырьев собрал всех женщин — актрис массовки, костюмеров, гримеров, реквизиторов —и показал им не только мои пробы, но и конкурентов. Они выбрали меня...»

— Вы уже упомянули о том, что незадолго до войны начали сниматься в фильме «Свинарка и пастух», где сыграли пастуха Мусаиба. Он в отличие от вас был кавказцем, и знаю, что на эту роль целый ряд прекрасных грузинских актеров из тбилисского Театра имени Руставели пробовали, но Пырьев отдал предпочтение вам...

— Даже не он. Когда приступают к съемкам картины, помощники режиссера ходят по театрам, отсматривают актеров и подбирают на ту или иную роль, а я в это время в Театре транспорта в спектакле «Генеральный консул» играл грузина — рядового Гоглидзе. Роль очень яркая, комедийная и мне удалась: я еще со студенческих лет любил черкеску, папаху, сапоги эти, мягкие и скользящие, и вообще народам Кавказа симпатизировал (в дальнейшем с Махмудом Эсамбаевым очень дружил)... Ассистент посмотрел, в общем, спектакль и предложил: «Почитайте сценарий «Свинарки и пастуха» Виктора Гусева и Ивана Пырьева». Я прочел и пришел в восторг — это не бытовая картина, а сказка, где все в стихах, к тому же прекрасная музыка Тихона Николаевича Хренникова... Правда, подумал: «Куда мне там сниматься, если столько претендентов — грузинских актеров?», однако меня на «Мосфильм» пригласили.

Это было первое мое свидание с волшебным миром кинематографа, встреча с выдающимся Пырьевым, и естественно, я волновался безумно. Иван Александрович сидел за столом, перед ним стоял графин с водой. Видимо, он почувствовал, что я переживаю, потому что налил мне стакан воды и сказал: «Давай-ка поговорим. Что ты в театре играешь?». Я: «Фердинанда в «Коварстве и любви» Шиллера, Антифола Сиракузского в «Комедии ошибок» Шекспира...». Назвал ряд ролей и услышал: «Ну, ты сценарий читал, и если это тебе симпатично, поработаем. Три сцены мне приготовь» — и как-то очень внимательно, скрупулезно начал со мной репетировать. Может, потому что знал: это моя первая роль, а у кино есть специфика — за определенные границы выйти нельзя, потому что выпадаешь из кадра, и так далее...

Пырьев и с претендентами-грузинами репетировал, после чего были пробы, и я еще помню такой монолог: «Стойте, подождите! Все, что ты сказал о ней, это верно, но как ты мало о ней сказал! Стан ее гибче стана серны, а глаза... Почему ты забыл про глаза? Вы звезды видали? Глаза ее краше! Она взглянет — и в день превращается ночь. Соловей стыдливо улетает прочь, едва лишь заслышит пение Глаши. Она уйдет — и на солнце тень, она придет — и кругом весна. И вот эту девушку ищу я четвертый день. Может, вы мне, товарищи, скажете, где она?». Мы этот кусок играли, другой, третий... Пырьев уже начал картину снимать, но меня все не утверждал — других актеров смотрел, а потом сняли финал, где вместе со старым пастухом я скачу в деревню на лошади, вижу: Глаша собирается под венец — и говорю: «Здравствуйте, Глаша!».

Некоторое время спустя Иван Александрович собрал всех женщин — актрис массовки, костюмеров, гримеров, реквизиторов — в просмотровый зал и показал им все пробы: не только мои, но и конкурентов...

— ...и дамы выбрали вас?

— Верно, меня! (Улыбается).

«Конечно, по отношению к Ладыниной у меня какой-то был трепет, и она сама это чувствовала»

— Глашу играла жена Пырьева — потрясающе красивая актриса Марина Ладынина, которая, кстати, тоже жила долго и умерла относительно недавно, в 2003-м. Признайтесь, вы были безнадежно в нее влюблены?

— Нет, влюбленностью это назвать нельзя — скорее обожанием, потому что она была необыкновенная! Красавица-блондинка с огромными глазами, известная, любимая зрителем...

— Звезда!

— Ну, тогда определений таких — звезды, великие — не было: это сейчас они появились, но я, например, считаю, что великие — это Александр Сергеевич Пушкин...

— ...да Михаил Юрьевич Лермонтов...

— ...Лев Николаевич Толстой и им подобные. Мы же — простые смертные, а вот она была популярной. Конечно, по отношению к ней у меня какой-то был трепет, и она это чувствовала. Ладынина была очень неглупой, великолепно знала литературу, читала стихи, пела, участвовала в концертах, и когда у нас были совместные сцены, видимо, ощущала мою робость, потому что делала корректные замечания, которые мне помогали. Была в этом отношении очень чуткой, а вот Иван Александрович на съемках бывал резок...

— Кричал?

— Чересчур строгим был — он сам ведь великолепный актер, в труппе Всеволода Мейерхольда состоял, играл Буланова в комедии Островского «Лес» и оттуда пришел в кино.

Ярчайшая, конечно, натура — кстати, именно он организовал в то трудное время Союз кинематографистов и, можно сказать, мою изменил судьбу — понимаете? Из поколения, к которому принадлежу, остались в живых единицы: не будь «Свинарки и пастуха», я бы, конечно, попал на фронт...

— ...и неизвестно, как все бы сложилось...

— Ну почему? — известно: я бы погиб, потому что мне было тогда 26 лет, здоровый парень — таких первыми...

— ...в мясорубку бросали...

— Естественно.

Из книги Владимира Зельдина «Моя профессия: Дон Кихот».

«Она была нашей Диной Дурбин — Марина Ладынина, а впервые мы встретились на съемках картины «Свинарка и пастух» у рояля, за которым сидел Тихон Хренников, — тогда он впервые сыграл и напел для нас «Песню о Москве».

Увидев Марину так близко, я просто от восхищения онемел. Это в фильмах Пырьев часто делал из нее простушку: вот и в «Свинарке и пастухе» ей подтянули носик, обсыпали лицо веснушками, повязали платочком — вышла настоящая деревенская девушка Глаша. Впрочем, она и была деревенской девчонкой — из села Скотинино Смоленской губернии, где родилась в 1908 году, хотя про нее говорили, что она сибирячка, — может быть, потому, что сибиряком был Пырьев.

Ну а в тот день, когда мы встретились у Хренникова, передо мной стояла очень красивая и очень породистая белокурая женщина с васильковыми глазами, обворожительной улыбкой, от которой кружилась голова, и с очаровательным, каким-то вкрадчивым и застенчивым голосом. Хотя очень скоро я понял, что в ней и характер наличествовал, и темперамент, и играть она могла вовсе не только музыкальные мелодрамы. Заканчивая театральную студию, Марина читала монолог Катерины из «Грозы» Островского — значит, все-таки имела право претендовать и на трагедию. Еще студенткой она дебютировала во МХАТе, и сам Станиславский (во МХАТе она прослужила недолго) о ней сказал: «У нее глаза актрисы — в ней я вижу будущее театра».

Жизнь, однако, распорядилась иначе: Марина Ладынина стала одной из самых известных советских кинозвезд 30-40-х годов, вышла замуж за Пырьева и долгие годы оставалась его музой и главной героиней его лучших фильмов, а мечтала, как призналась мне потом, сыграть Достоевского. Увы, в пырьевском «Идиоте» места для нее не нашлось, а когда он снимал свой шедевр, последнюю картину «Братья Карамазовы», они уже были в разводе.

Вера Васильева считает, что судьба Марины Ладыниной печальна, — наверное. Не сниматься после своих триумфов 50 лет и доживать жизнь, в общем, в безвестности и одиночестве — только другая актриса может понять и оценить масштаб этой трагедии. Не случайно именно Вера Васильева нашла такое точное для Марины сравнение: она ей казалась «королевой в изгнании». На одной из давних фотографий, запечатлевших Ладынину в Канне, на международном кинофестивале, она действительно выглядит королевой — в бальном платье, мехах, как всегда, открыто улыбающаяся, но царственная и недоступная.

В этом смысле она была настоящей звездой — не случайно ее сравнивали даже с Гретой Гарбо, хотя Гарбо в 37 лет покинула кинематограф добровольно, а затворничество Марины выглядело все-таки вынужденным — скорее всего, из-за развода с Пырьевым. Что было на самом деле, не знал никто, но догадки высказывали все. Она действительно очень закрыто потом прожила свою жизнь, избегала общения, а в фильмах ее запомнили сияющей и абсолютно счастливой.

Так уж сложилось, что мы дважды встречались с Мариной на съемках и дважды играли любовь. Казалось бы, я должен ее хорошо знать, но ничего подобного — я просто был ее партнером и расцениваю это как подарок судьбы. Все, кто расспрашивает меня о тех временах, думают почему-то (или хотят думать), что у нас был роман, что я бывал в ее и Пырьева доме, что с этой семьей дружил, на худой конец в карты с ними играл, чай пил или вместе ходил, скажем, в театр. Вынужден читателей разочаровать: ничего подобного между Мариной Ладыниной и мною не было, и с Пырьевым я играл не в карты, а в шахматы, которые очень люблю.

Пожалуй, только от Тихона Хренникова я и слышал, что Марина — очень открытый, общительный человек, и хотя она была звездой, типичного звездного высокомерия я никогда в ней не ощущал. Всегда ровна, неизменно приветлива, хотя, я это чувствовал, особого желания откровенничать не испытывала. Позже я понял, что изливать душу она и не умела, — думаю, не только со мной. В жизни была скромной, замкнутой, умной, всегда немного печальной, неразговорчивой, никогда и ни с кем своими тайнами не делилась. Даже общаясь, задавая вопросы, оставалась углубленной в себя, никому не позволяла с собой амикошонствовать и не разводила вокруг себя кудахчущих подруг и приживалок. Представить себе Марину в застолье, хохочущую, с кем-то обнимающуюся, рассказывающую анекдот, было невозможно — она не растрачивала себя по пустякам, поражала не внешним спокойствием, а внутренним покоем, в ней совсем не было суеты.

Марина была из другого теста, и даже непонятно, как она в этой среде прижилась, как сумела в нашей актерской зависимой профессии остаться независимым человеком, — правда, как выяснилось, очень дорогой ценой.

Уставала ли она на съемках? Думаю, да — Пырьев и для жены никаких поблажек не делал. Во время работы между ними не было никакого сюсюканья — скорее, он мог повысить на нее голос, но она и это пропускала мимо ушей, не обижалась, понимала причину. Всегда досконально выясняла, как будет сниматься та или иная сцена и что на площадке ей делать, партнером была безукоризненным, опытным, слышала и видела тебя, занималась тобой, а не собой — в общем, откликалась.

Были ли у нее личные проблемы? Как потом выяснилось, да, но в такие истории я встревать не люблю. Как-то не умею навязывать себя в собеседники, выслушивать чужие откровения и личные тайны — если к разговору не приглашают, я и не лезу.

Однажды, через много лет после нашего знакомства, Марина сказала мне: «Если бы люди были добрее друг к другу, какой прекрасной могла бы быть жизнь!» — и почему-то мне в тот момент показалось, что думала она об И. А.

Меня ужасно расстроил тот факт, что эти яркие люди расстались, — я был однозначно на стороне Марины, как, кстати, и большинство знакомых этой семьи. Сходились на том, что И. А. должен был уходить как-то по-другому, не тянуть ее в эту яму — существуют же определенные человеческие нормы, чувство долга, сострадание, наконец, правда, были в этой истории и завистники «со стажем»: много лет они твердили, что нет такой актрисы Ладыниной — Ладынину целиком сделал Пырьев. После их развода они торжествовали, а Марина видеть их торжество и спиной ощущать этот жар — удовольствия, которое доставляет чужое несчастье, — не желала.

Думаю, и Ладынина, и Пырьев — оба от этого расставания проиграли: их брак был браком равных величин, двух крупных личностей, что в кино — редкость. И. А. всегда был любвеобильным и обаятельным — видимо, чувствуя приближение старости, какое-то иссякание сил, он старался вернуть себе своими «романами» остроту восприятия мира. Стареющий режиссер увлекся молодой актрисой — какая типичная история, но то, что при этом был он умницей и талантом, в таких историях значения не имеет.

Когда у Пырьева начался роман с Людмилой Марченко, ему было уже много лет, но он не на шутку влюбился, снимал ее в своем фильме «Белые ночи», даже купил ей однокомнатную квартиру. Может, он и не стал бы разводиться с Мариной, но такое двусмысленное положение ее не устраивало. Очень скоро Марченко Пырьева бросила, поступив с ним, я бы сказал, совсем непорядочно — тоже история довольно типичная, а потом И. А. встретил другую молодую актрису, Лионеллу Скирду, снова не на шутку увлекся, даже женился, снимал ее в «Братьях Карамазовых» в роли Грушеньки, и, говорят, она окружила его жизнь теплотой и вниманием.

Сломала ли история развода с Пырьевым Марину? Не думаю. Конечно, это был для нее колоссальный удар — и по творчеству, и по ее женскому самолюбию, но это другие актрисы могли от личных драм искать забвения в новых романах, начинали пить, даже спивались, а то и кончали жизнь самоубийством. Марина — это была Марина: она просто совершенно поменяла стиль своей жизни. Ушла из кино, замкнулась в четырех стенах, и дом опустел — не было ни подруг, ни близкого друга, кому бы она могла, что называется, поплакать в жилетку. Марина оказалась очень одиноким человеком, но очень сильным и, видимо, очень гордым.

Утверждать, что жизнь Ладыниной изменилась, потому что «Пырьев перекрыл ей кислород», как шептались тогда на «Мосфильме», я бы не стал — не думаю, что все так просто и однозначно. Не снимали ее потому, что этого не хотела она, а не потому, что этого не желал Пырьев. Возможно, кто-то из режиссеров, боясь рассердить Пырьева, и не предлагал ей ролей, но вполне допускаю, что Марина просто хотела остаться в памяти зрителей такой, какой ее запомнили в пырьевских лентах — красивой, молодой, счастливой, сияющей, хотя в каких-то интервью в самые последние годы, в старости, на экране все-таки появилась и не разочаровала — всегда выглядела умно, рассуждала интересно, даже с юмором. Необыкновенное обаяние, сияние сохранила до последних дней, и даже в гробу лежала красивой.

Она пережила Пырьева на 30 лет, но ей предстояло пережить не только это: пересуды, злорадство, сплетни, косые взгляды. Она была, видимо, настолько горда, что не могла позволить себе, чтобы ее жалели и утешали.

В ее истории все, к сожалению, совпало: когда Пырьев из ее жизни ушел, Марина уже была не девочкой: 54 года — для актрисы возраст опасный. Переходить на другие роли Марина, наверное, уже опоздала, ждать, что кто-то окажется к ее творческой судьбе таким же внимательным, как муж-режиссер, не приходилось, и, конечно, со стороны Пырьева это был жестокий поступок.

Когда она уже не снималась, мы вместе стали участвовать в концертах. В советские времена сборные «солянки» под названием «Товарищ кино» были необычайно популярны — их организовывало Бюро пропаганды киноискусства при Союзе кинематографистов СССР, приглашались на них режиссеры, актеры и киноведы, а популярные лекции о кино чередовались с актерскими роликами, живыми рассказами и сценами из фильмов.

Проходили такие вечера обычно в огромных помещениях — во Дворцах спорта или на стадионах, публика их любила, а нам это давало небольшие, а сегодня и вовсе смешные деньги. Актерская ставка тогда колебалась от 8 до 18 рублей, но все же это было подспорьем — для неснимавшейся Марины Ладыниной уж точно. Мы с ней исполняли обычно сценку из фильма «Свинарка и пастух» и пели песню о Москве, и всякий раз после выступления она признавалась: «Я так счастлива».

Потом она перестала выступать и в концертах — мы только перезванивались, причем чаще звонил я. Она расспрашивала о делах: «Где ты, что ты?». — «Играю. Более-менее здоровье еще позволяет». — «Какой ты молодец! Как я тебе завидую». Удивлялась, что мне еще хочется играть, — она-то думала, я уже дома сижу, на пенсии. Одно время хотела, чтобы мы сделали что-то вместе, спектакль или концертную программу, иногда оживлялась: «Володя, я так хочу к вам приехать, или вы приезжайте ко мне», но все это так на словах и оставалось. Потом она обычно грустнела: «Как хорошо, Володя, что ты позвонил, а то совсем телефон молчит... Ты ведь один у меня остался...».

Про Пырьева в наших с Мариной беседах мы не вспоминали: если она и говорила о нем, то только хорошо. Как Бабанова о Мейерхольде — никакого отторжения, ненависти, мстительности в ее словах никогда я не ощущал: по-моему, она его так всю жизнь и любила.

В 1999 году в Доме кино Марине Алексеевне торжественно вручили «Нику» — «За честь и достоинство»: она этот приз заслужила. На сцену вышла маленькая пожилая женщина (для меня, впрочем, по-прежнему очаровательная), народная артистка СССР, обладательница пяти Государственных премий. Поздравлять ее вышли на сцену три ее главных партнера по кино — Евгений Самойлов, Владлен Давыдов и ваш покорный слуга, и когда я встал перед ней на колени, она всплеснула руками и охнула. «Точно как в нашем фильме, — подумал я. — Голос остался прежним». После этого Марина воскликнула: «Армия актеров — самая великая армия на свете».

«Уже были налеты, воздушные тревоги, но работали мы в две смены. Тревога — спускались в укрытие, отбой — выходили и продолжали съемки...»

— Кстати, как вы узнали, что началась война?

— Мы как раз натуру закончили — снимали в Кабардино-Балкарии (это курорт Домбай — горы, ледники, пастбища, тропы, по которым могут пройти овцы)... Иван Александрович Пырьев отбыл в Москву — осталась лишь часть актеров и рабочей группы, билеты были уже куплены, мы отправились в аэропорт, приехали, ждем вылета, а самолет не отправляют! Проходит час, два — ничего, обращаемся к администратору, а он: «Ребята, я не знаю, будет вылет или нет, — из Москвы никаких известий, и оттуда тоже не прилетают...». Мы говорим: «В таком случае разрешите хоть на базар сходить, купить себе что-нибудь из еды». — «Идите спокойно, без вас не улетим...». Мы пошли, фруктов набрали и вдруг слышим из репродуктора выступление Вячеслава Михайловича Молотова о том, что на Советский Союз совершено внезапное вероломное нападение...

Знаете, я был в шоке, а в голове масса всяких мыслей крутилась: как попадем в Москву? будут ли продолжаться съемки? Разумеется, было и сожаление о том, что роль не закончена, что в творчестве, в кинематографе наступит провал... Придя в аэропорт, мы услышали: «Ребята, самолета не будет — вот вам деньги за билеты, ступайте на вокзал». Благодаря тому, что киношники кое-как втиснули нас в вагон, и мы в столицу уехали. Поезд на каждой небольшой станции останавливался, и из окна я видел: на перроне стояли группы военных и штатских — родственники провожали солдат и офицеров, которые возвращались из отпусков в части, и с ними прощались: мне это врезалось в память.

— Съемки «Свинарки и пастуха» заканчивали уже во время войны, едва ли не в перерыве между бомбежками...

— Да, часть фильма мы на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве снимали — любимой и москвичами, и приезжими, потому что она уникальна. Павильоны потрясающие, один животноводческий чего стоил! Выставка эта объединяла людей и знакомила с другими республиками, их изделиями, умельцами, талантами, и вот уже были налеты, воздушные тревоги, но работали мы в две смены. Тревога — спускались в укрытие, отбой — выходили и продолжали съемки, но Москва, должен сказать вам, защищена была хорошо, немецкие самолеты туда прорывались редко.

У нас был двухэтажный деревянный дом, и все жильцы по очереди должны были ночью дежурить на крышах, чтобы зажигательные бомбы тушить. У нас были щипцы, рукавицы, фартуки, чан с водой... Прожектора заблаговременно ловили, высвечивали самолеты, и немцы очень редко достигали цели, а сейчас в столице столько пожаров! Больше, чем в то время, когда враг стоял под Москвой...

Из книги Владимира Зельдина «Моя профессия: Дон Кихот».

«Однажды я наблюдал немецкий самолет близко-близко и даже свастику различил на крыльях — так низко эта сволочь летела. Строчил пулемет, а я словно видел и себя, и немца со стороны, словно смотрел кино, и с удивлением отметил, что страха совсем не испытываю.

Лето 1941 года стояло невероятно жаркое, и осенью было очень много солнца — природа будто не хотела замечать обрушившееся на нас несчастье. Вспоминаю то время (прошло всего около месяца с начала войны) и до сих пор удивляюсь, как быстро мы свыклись с трагическими обстоятельствами: все-таки человек — существо невероятно приспосабливающееся, ко всему привыкает.

В массовке картины было занято огромное количество народу, и работали мы даже как-то весело, без конца шутили. Актеры — такой народ, наша профессия заставляет иногда отключаться, не зависеть от внешних обстоятельств. Да, Москву бомбили, да, с питанием сразу начались перебои, да, военные сводки не радовали и настроение не поднимали, но мы снимали, и это в тот момент было главное. У нас было дело, мы имели возможность творить и в работу погружались с головой. Иногда «выплывали» на поверхность, но, пока шли съемки, жизнь словно отодвигалась на второй план (я «выныривал», только приезжая домой и слушая радио).

Охранялась ли тогда выставка? Наверное, но я охраны не видел. Когда начинался налет, съемки прекращались, мы в каком-то самодельном прятались «блиндаже», а после отмены воздушной тревоги съемки возобновлялись снова. Противовоздушные зенитные орудия стояли на площади Коммуны, перед Театром Красной Армии — там, где сейчас памятник Суворову. Весь скверик перед театром перерыли траншеями, а здание замаскировали сеткой, расписанной под лес.

Некоторые дома в Москве были разрушены, город имел сиротливый вид, окна от светомаскировки казались слепыми, улицы обезлюдели, и наступавшие холода оптимизма не прибавляли. Когда немцы уже подошли к деревне Крюково — той самой, которую защищали панфиловцы, казалось, что Москву не удержат, сдадут — был и момент растерянности, даже паники, когда началась массовая эвакуация. Помню, ветер гнал по улицам кипы брошенных бумаг, а из труб валил, заволакивая небо, черный дым — это жгли в разных учреждениях документы. Впрочем, мне все равно не верилось, что сдача Москвы возможна, и как бы ни относились сегодня мы к Сталину (а относиться надо, мне кажется, так же «сложно» и неоднозначно, как, скажем, к Петру I), в годы войны одна только мысль, что Сталин в Москве, придавала людям силы, помогала выжить. Что же поделаешь, если это было так, — значит, не все потеряно, думали люди».

«В этой войне мы победили не только оружием и силой духа, но и силой искусства»

— Обычно все картины, которые в СССР выходили, Сталин смотрел лично, а «Свинарку и пастуха» он видел?

— Да, и вот почему я так думаю. Когда закончились съемки, на «Мосфильме» устроили просмотр для чиновников — из ЦК, из Комитета по делам кинематографии и так далее. Я опоздал, поэтому сидел у входа в просмотровый зал и ждал, пока не закончится фильм, и когда он закончился, первым Иван Александрович Пырьев появился — я увидел его взволнованное лицо, он поздоровался вскользь и ушел. Люди выходили, и я не слышал, чтобы они обменивались впечатлениями, — шли молча, а спустя несколько дней (видимо, Иосиф Виссарионович посмотрел и ему понравилось) пошли отзывы, разные были мнения. В любом случае эту картину зритель очень любил, и она по-своему вместе с нашими воинами воевала на фронте, потому что я глубоко убежден: в этой войне мы победили не только оружием и силой духа, но и силой искусства. Какие фронтовые были бригады! — я ведь участвовал в них...

— Лучшие артисты на фронт выезжали!

— Русланова, Утесов, Шульженко, Райкин, все театры перед солдатами выступали — это было необходимо. Незабываемое время!

— Вы — народный артист Советского Союза, лауреат Сталинской премии — сыграли в таком культовом фильме кавказца: кавказцы после этого вас за своего принимали — на рынках да в ресторанах небось угощали?

— Я-то вообще непьющий и никогда не курил — в семье не было принято, да и редко, по правде говоря, меня узнавали: усы мне в фильме подкрасили, брови немного...

— ...сгустили...

— ...на голове папаха... В жизни я так не ходил, но кто узнавал — на Центральном рынке особенно, — подзывали...

— По-грузински к вам обращались?

— Пытались.

— Когда в последний раз «Свинарку и пастуха» вы смотрели?

— Ой, очень давно! Не особенно в те годы хочется возвращаться, хотя, конечно, ностальгия какая-то есть: вспоминаешь перипетии того времени — довольно сложного... Сегодня вот вы прислали за мной машину, я приехал, вы меня встретили, а когда в «Свинарке и пастухе» снимался, до «Мосфильма» на троллейбусе добирался. Заканчивался съемочный день — опять-таки на троллейбусе возвращался домой: такого комфорта налаженного еще не было.

...Я, конечно, глубоко Ивану Александровичу Пырьеву и Марине Алексеевне Ладыниной признателен — они навсегда в моем сердце, потому что с ними и благодаря им попал в волшебный мир киноискусства. Советское кино делали ведь они, мое поколение и немножко постарше — Эйзенштейн, Пырьев, Пудовкин, Ромм, Александров...

— Вы в целом ряде популярных картин снимались — в частности, в «Сказании о земле Сибирской», «Карнавальной ночи», «Укрощении строптивой», «Дяде Ване», «Тайне «Черных дроздов», «Десяти негритятах», а недавно в «Парке советского периода» вновь Мусаиба сыграли...

— Ну, там и играть-то нечего — не продуман этот эпизод режиссером, а из последних моих работ упомянуть стоит небольшую, но очень удачную роль (я даже был номинирован за нее на «Нику») у талантливого режиссера Николая Досталя в римейке картины «Полицейские и воры». Там замечательные актеры заняты: и Слава Невинный (царствие ему небесное!), и Гена Хазанов, который играл моего сына. Роль у меня комедийная, и самое главное, что я как-то точно в жанр этой картины попал (и сам считаю, и многие говорят, что это одна из лучших моих ролей второго плана).

Потом был еще маленький эпизод у очаровательной Верочки Глаголевой — она и актриса, и режиссер: снимала картину и дала мне эпизодик, а в сериалы меня зовут, но как-то там не снимаюсь...

— По мелочам не размениваетесь?

— Не в том дело — просто не смотрю их, как-то не хочется. Неинтересно...

(Окончание в следующем номере)

Российский политолог Андрей ПИОНТКОВСКИЙ: «Путин не для того наворовал 250 миллиардов долларов, чтобы самому превратиться в радиоактивный пепел»

Российский политолог Андрей ПИОНТКОВСКИЙ: «Путин не для того наворовал 250 миллиардов долларов, чтобы самому превратиться в радиоактивный пепел» Владимир ЗЕЛЬДИН: «Из поколения, к которому принадлежу, остались в живых единицы: не будь «Свинарки и пастуха», я бы, конечно, попал на фронт и погиб, потому что мне было тогда 26 лет, здоровый парень — таких первыми в мясорубку бросали...»

Владимир ЗЕЛЬДИН: «Из поколения, к которому принадлежу, остались в живых единицы: не будь «Свинарки и пастуха», я бы, конечно, попал на фронт и погиб, потому что мне было тогда 26 лет, здоровый парень — таких первыми в мясорубку бросали...» Георгий ДАНЕЛИЯ: «После «Афони» какая-то дама из Омска мне написала: «Товарищ режиссер, а вы сами когда-нибудь с пьяным сантехником спали?». Я честно ответил, что не спал, с трезвым тоже, и не обещаю»

Георгий ДАНЕЛИЯ: «После «Афони» какая-то дама из Омска мне написала: «Товарищ режиссер, а вы сами когда-нибудь с пьяным сантехником спали?». Я честно ответил, что не спал, с трезвым тоже, и не обещаю» Формы существования белковых тел

Формы существования белковых тел Боже, храни е-декларацию, или Почему стакан наполовину полон

Боже, храни е-декларацию, или Почему стакан наполовину полон Двое из ларца: самые известные близнецы

Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк

Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз

Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас

Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд

Делу время, потехе час. Хобби звезд

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье

Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой

Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ

Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь

18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?

Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги

Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès

Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги

Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги